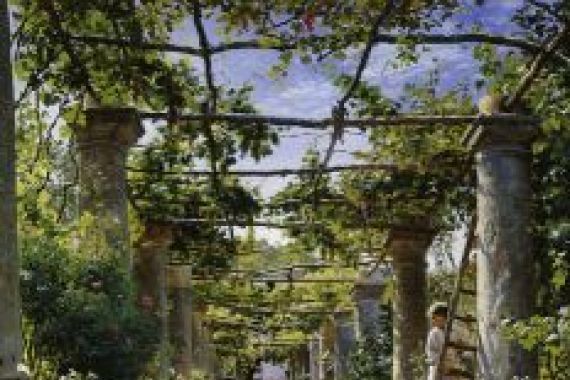

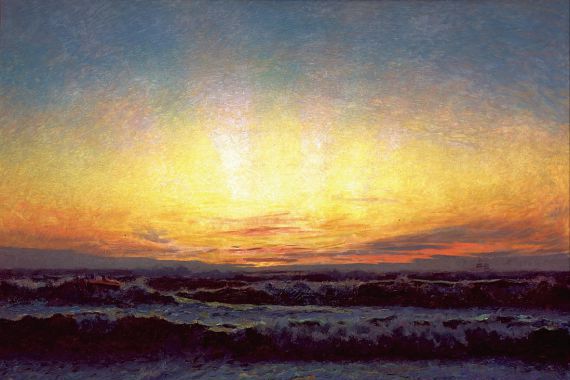

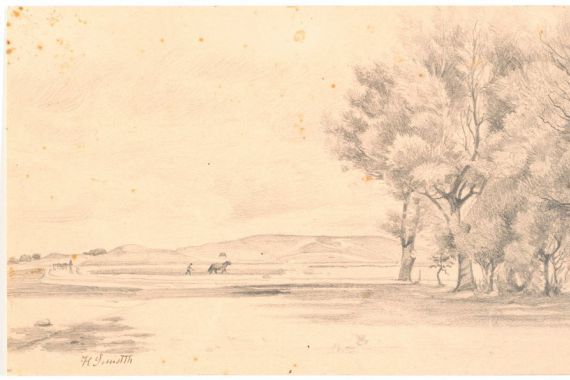

Un coup de vent balaie les côtes plates du Jutland, emportant le parfum salé de la mer jusque dans les ateliers de Copenhague - et avec lui l'éternelle question : combien de lumière un tableau peut-il supporter Au Danemark, la peinture est un exercice d'équilibre permanent entre le besoin de clarté et la nostalgie de la profondeur, entre l'observation sobre du monde et le désir de l'enchanter. Celui qui regarde une peinture danoise ressent souvent cette tension : il y a la fameuse lumière presque surnaturelle des peintres de Skagen, qui recouvre les paysages et les visages comme d'un souffle d'éternité. Mais en même temps, la mélancolie qui caractérise le pays depuis toujours se cache dans l'ombre de la toile - un écho silencieux des longs hivers, des horizons sans fin, de la mélancolie silencieuse qui ne disparaît pas complètement, même dans l'été le plus lumineux.

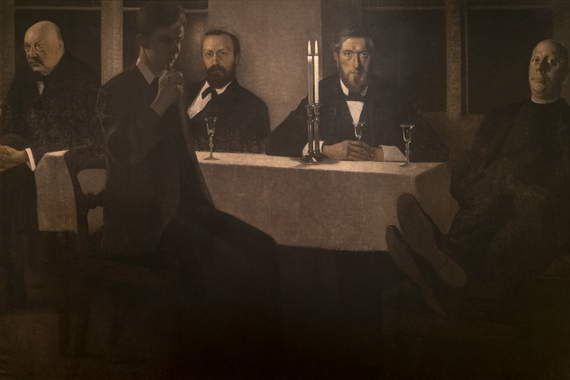

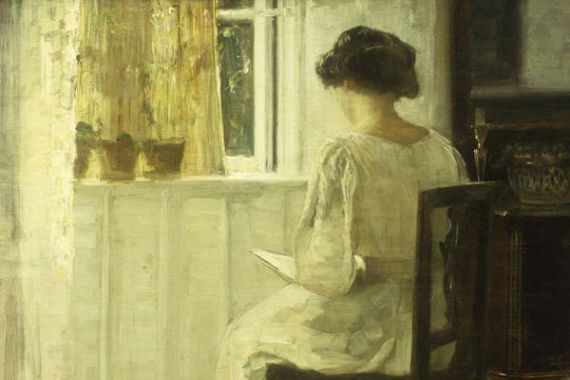

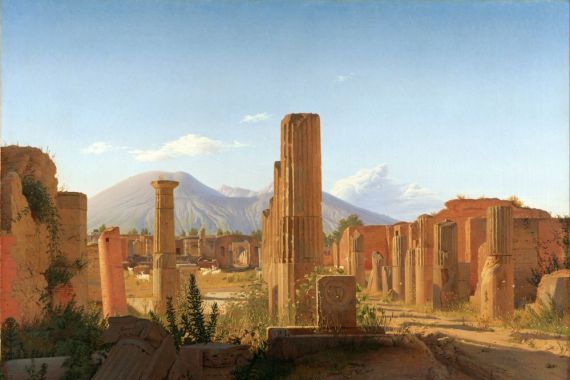

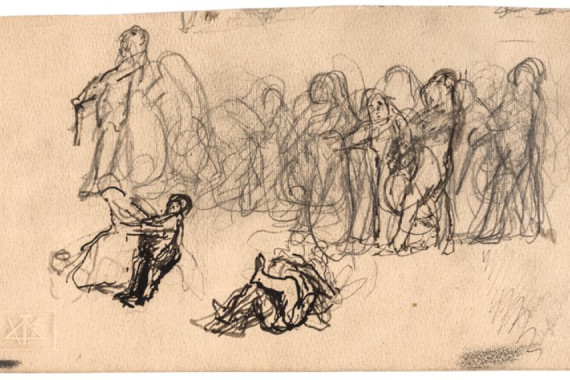

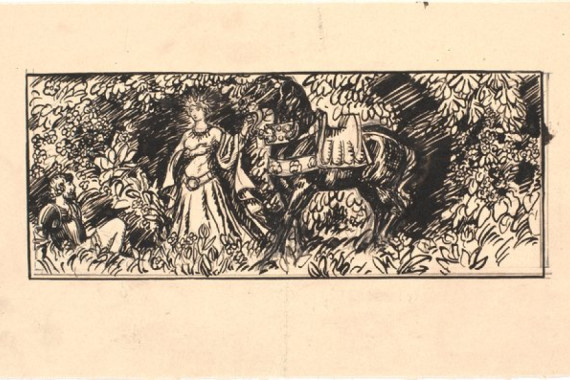

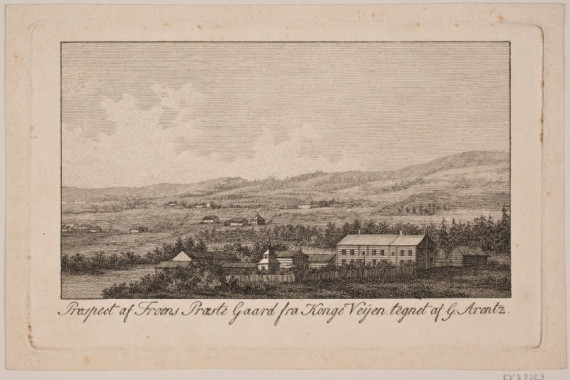

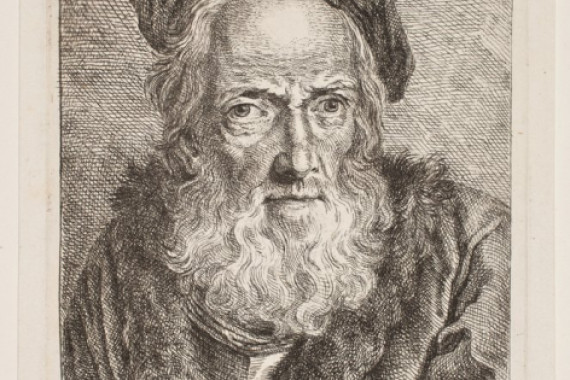

Il n'est pas rare que l'histoire d'un pays commence avec ses rois ou ses guerres, mais l'identité artistique du Danemark se forme dans un autre lieu : le petit espace intime entre l'artiste et la nature. La peinture danoise du 19e siècle, souvent qualifiée d'"âge d'or", est un exemple parfait de ce dialogue. Christen Købke, par exemple, dont les portraits et les paysages semblent si clairs et calmes qu'on dirait qu'il a capturé le temps lui-même, ou Vilhelm Hammershøi, dont les intérieurs silencieux et les tons froids créent une atmosphère qui évoque un moment juste avant le réveil. Leurs œuvres ne sont pas des déclarations bruyantes, mais des méditations silencieuses sur le quotidien - et pourtant révolutionnaires par leur retenue. Alors qu'ailleurs en Europe, le romantisme explosait en couleurs et gestes dramatiques, les Danois cherchaient la magie dans le non spectaculaire, dans le jeu d'ombre et de lumière sur un mur blanc, dans la vue par la fenêtre d'une cour mouillée par la pluie.

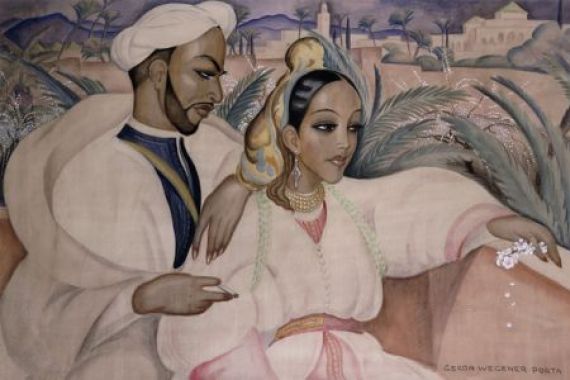

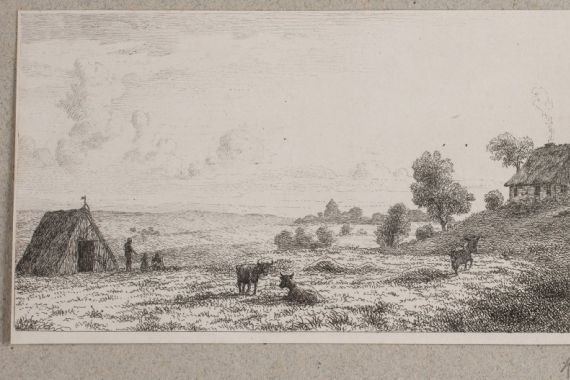

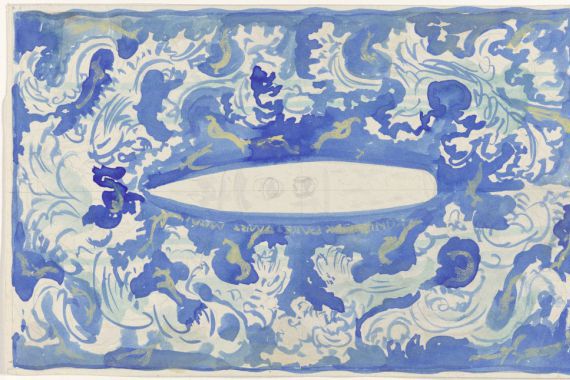

Mais le Danemark ne serait pas le Danemark s'il en était resté à cette poésie silencieuse. Avec l'avènement de la modernité, un vent nouveau souffle sur les ateliers : les artistes de l'"École de Copenhague" et, plus tard, les représentants du mouvement "CoBrA" - dont Asger Jorn, dont les œuvres expressives et colorées ressemblent à un cri contre la retenue nordique - remettent en question tout ce qui était auparavant considéré comme typiquement danois. Soudain, l'image devient une scène pour l'expérimentation, pour des explosions de couleurs sauvages, pour l'inconscient et le ludique. La photographie, établie comme une forme d'art à part entière par des pionniers comme Keld Helmer-Petersen, capture la nouvelle urbanité et la joie de vivre de l'après-guerre : sobre, directe, parfois ironique, toujours avec un regard éveillé pour l'absurde dans le quotidien. Et tandis que le monde a les yeux rivés sur les grands centres d'avant-garde, le Danemark voit naître des œuvres qui échappent à toute classification - parfois délicates et poétiques, parfois provocantes et bruyantes, mais toujours avec un sens aigu de ce qui se cache entre les lignes.

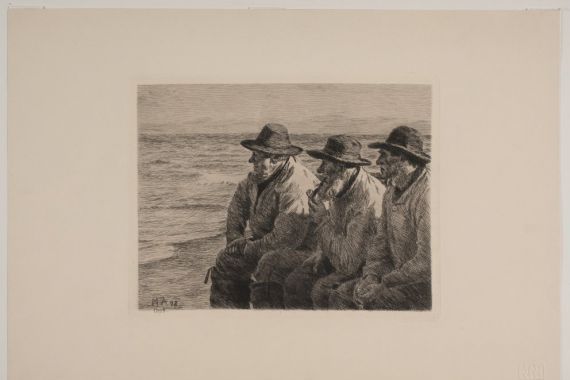

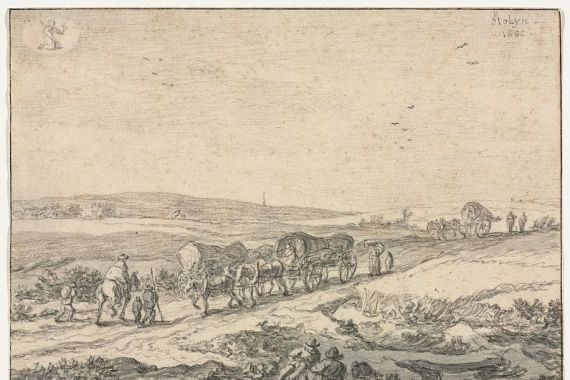

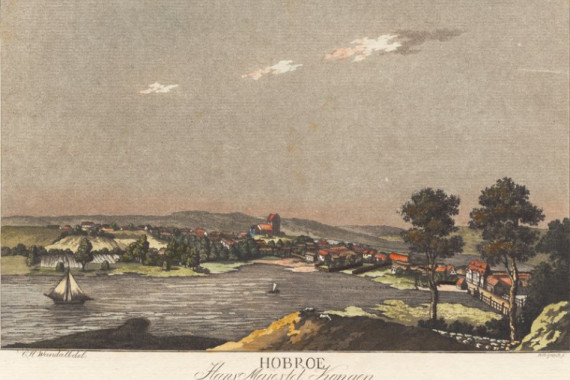

L'art danois reste ainsi un jeu d'alternance fascinant : entre ombre et lumière, entre silence et renouveau, entre tradition et expérimentation. En s'y plongeant, on découvre non seulement la beauté d'un pays, mais aussi les conflits silencieux que ses artistes ne cessent de renégocier - sur papier, toile, papier photo ou sous forme de fine gravure. Et c'est peut-être cette contradiction qui rend l'art danois si intemporel et inspirant : il reste toujours un peu impalpable, comme la lumière qui passe sur les dunes - et qui pourtant transforme tout pour un instant.

Un coup de vent balaie les côtes plates du Jutland, emportant le parfum salé de la mer jusque dans les ateliers de Copenhague - et avec lui l'éternelle question : combien de lumière un tableau peut-il supporter Au Danemark, la peinture est un exercice d'équilibre permanent entre le besoin de clarté et la nostalgie de la profondeur, entre l'observation sobre du monde et le désir de l'enchanter. Celui qui regarde une peinture danoise ressent souvent cette tension : il y a la fameuse lumière presque surnaturelle des peintres de Skagen, qui recouvre les paysages et les visages comme d'un souffle d'éternité. Mais en même temps, la mélancolie qui caractérise le pays depuis toujours se cache dans l'ombre de la toile - un écho silencieux des longs hivers, des horizons sans fin, de la mélancolie silencieuse qui ne disparaît pas complètement, même dans l'été le plus lumineux.

Il n'est pas rare que l'histoire d'un pays commence avec ses rois ou ses guerres, mais l'identité artistique du Danemark se forme dans un autre lieu : le petit espace intime entre l'artiste et la nature. La peinture danoise du 19e siècle, souvent qualifiée d'"âge d'or", est un exemple parfait de ce dialogue. Christen Købke, par exemple, dont les portraits et les paysages semblent si clairs et calmes qu'on dirait qu'il a capturé le temps lui-même, ou Vilhelm Hammershøi, dont les intérieurs silencieux et les tons froids créent une atmosphère qui évoque un moment juste avant le réveil. Leurs œuvres ne sont pas des déclarations bruyantes, mais des méditations silencieuses sur le quotidien - et pourtant révolutionnaires par leur retenue. Alors qu'ailleurs en Europe, le romantisme explosait en couleurs et gestes dramatiques, les Danois cherchaient la magie dans le non spectaculaire, dans le jeu d'ombre et de lumière sur un mur blanc, dans la vue par la fenêtre d'une cour mouillée par la pluie.

Mais le Danemark ne serait pas le Danemark s'il en était resté à cette poésie silencieuse. Avec l'avènement de la modernité, un vent nouveau souffle sur les ateliers : les artistes de l'"École de Copenhague" et, plus tard, les représentants du mouvement "CoBrA" - dont Asger Jorn, dont les œuvres expressives et colorées ressemblent à un cri contre la retenue nordique - remettent en question tout ce qui était auparavant considéré comme typiquement danois. Soudain, l'image devient une scène pour l'expérimentation, pour des explosions de couleurs sauvages, pour l'inconscient et le ludique. La photographie, établie comme une forme d'art à part entière par des pionniers comme Keld Helmer-Petersen, capture la nouvelle urbanité et la joie de vivre de l'après-guerre : sobre, directe, parfois ironique, toujours avec un regard éveillé pour l'absurde dans le quotidien. Et tandis que le monde a les yeux rivés sur les grands centres d'avant-garde, le Danemark voit naître des œuvres qui échappent à toute classification - parfois délicates et poétiques, parfois provocantes et bruyantes, mais toujours avec un sens aigu de ce qui se cache entre les lignes.

L'art danois reste ainsi un jeu d'alternance fascinant : entre ombre et lumière, entre silence et renouveau, entre tradition et expérimentation. En s'y plongeant, on découvre non seulement la beauté d'un pays, mais aussi les conflits silencieux que ses artistes ne cessent de renégocier - sur papier, toile, papier photo ou sous forme de fine gravure. Et c'est peut-être cette contradiction qui rend l'art danois si intemporel et inspirant : il reste toujours un peu impalpable, comme la lumière qui passe sur les dunes - et qui pourtant transforme tout pour un instant.

×